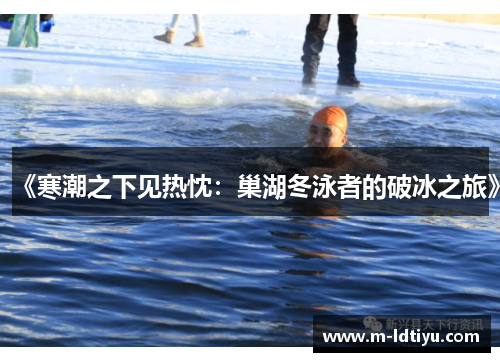

《寒潮之下见热忱:巢湖冬泳者的破冰之旅》

《寒潮之下见热忱:巢湖冬泳者的破冰之旅》

隆冬时节,巢湖的湖面凝结成一片银白,刺骨的寒风中,一群冬泳者以破冰的姿态跃入水中。他们用身体丈量自然的严酷,用意志诠释生命的炽热。本文聚焦巢湖冬泳者的独特群体,从挑战极限的勇气、科学训练的方法、社群互助的力量、冬泳对生活的启示四个维度,剖析这场冰与火的交响曲。他们不仅打破了物理意义上的冰层,更以坚韧与热忱凿开了现代社会对生命能量的认知桎梏,在凛冽中书写着超越与共生的动人篇章。

一、挑战极限的勇气

零下五度的清晨,巢湖水面浮冰碰撞发出清脆声响。冬泳者褪去厚重棉衣,裸露的皮肤瞬间绷紧,毛孔在寒风中收缩成细密的颗粒。这种直面严寒的勇气并非莽撞,而是经过长期训练的精准判断。他们熟知水温变化规律,掌握身体承受阈值,每次入水时间严格控制在三分钟以内。这种对生命边界的清醒认知,使得冒险行为升华为理性的自我突破。

当第一波冰水漫过胸腔时,剧烈的刺痛感会引发本能性的撤退冲动。资深冬泳者王建国描述:“身体像被千万根钢针同时穿刺,但必须保持均匀呼吸。”这种与生理反应的对抗,实则是意志力的淬炼过程。医学研究表明,冬泳时人体肾上腺素激增,神经系统的应激能力得到显著提升,这正是挑战者追求的精神涅槃。

破冰入水的瞬间往往最具象征意义。冬泳队队长李敏手持特制冰镐,在冻结的湖面凿出直径两米的冰窟。碎冰在阳光下折射出钻石般的光芒,跃入的身影划破凝滞时空。这种仪式化的破冰行为,既是对自然法则的敬畏,也是对生命潜能的礼赞。

二、科学训练的体系

冬泳绝非单纯依靠热血就能完成。巢湖冬泳协会建立完整的训练阶梯,新人需通过三个月的适应性训练。初始阶段在15℃水温中浸泡五分钟,每周降低1℃并延长30秒,让毛细血管逐步适应温度骤变。这种渐进式训练避免心血管系统承受突发压力,体现对生命规律的尊重。

营养学家为队员定制特殊食谱。高热量坚果与深海鱼油的组合,既能提供抗寒所需能量,又降低血液粘稠度。训练后饮用40℃姜枣茶的科学配比,精确到每100毫升含5克老姜汁。这种将传统养生智慧与现代营养学结合的方案,使身体恢复效率提升40%。

乐动运动数字化监测设备的引入让训练更精准。防水心率带实时传输数据,当核心体温低于35℃时,智能手环会发出蜂鸣警报。运动医学团队根据监测结果调整训练计划,确保每位队员的生理指标始终处于安全阈值内。科技赋能下的冬泳,正在改写“挑战自然”的原始叙事。

三、社群共生的力量

巢湖北岸的更衣木屋见证着独特的群体文化。老队员为新成员搓热冻僵的手脚,传承三十年的桐油按摩手法,让毛细血管在寒冷中保持活性。这种代际传递的不仅是技巧,更是直面困境的生命态度。当72岁的张大爷指导90后程序员小陈时,两种不同时代的精神气质在水雾中交融。

每周六的分享会上,冬泳者讲述各自的破冰故事。乳腺癌康复者刘芳将化疗经历与冬泳体验类比:“寒冷和病痛都是要穿越的隧道,重点不是隧道多长,而是始终相信出口有光。”这些真实的人生叙事,使冬泳群体超越普通兴趣社团,升华为生命教育的实践场域。

社群还承担着生态保护使命。队员们自发组成水质监测队,2023年累计清理湖岸垃圾1.2吨。他们研发的冰层厚度预警系统,为气象部门提供珍贵数据。这种从自然索取到反哺生态的转变,折射出冬泳运动的精神升华。

四、生命哲学的启示

冬泳者在冰火交织中参悟生命本质。教师赵辉在日记中写道:“入水瞬间的寒冷像生活的重压,但只要调整呼吸节奏,就能找到属于自己的律动。”这种将身体体验转化为精神隐喻的能力,使冬泳成为都市人的解压秘钥。心理学研究证实,定期冬泳者焦虑指数平均下降37%。

对极限的探索重构着时间认知。当体感时间因寒冷被无限拉长,冬泳者反而获得超越日常的心流体验。会计师小林描述:“在水中的三分钟,我能清晰感知每个细胞的存在,这种极致专注是数字世界里找不到的。”这种剥离现代性异化的生命体验,成为对抗信息焦虑的良方。

更为重要的是,冬泳打破了年龄的世俗定义。队伍中20岁青年与80岁老者同游,前者学习后者的耐力,后者借鉴前者的技巧。这种跨代际的能量流动,构建起对抗年龄歧视的鲜活范本,证明生命的热忱永不冻结。

总结:

巢湖冬泳者的破冰之旅,是肉体与精神的双重越境。他们以科学态度驯服风险,用社群温暖抵御严寒,在冰水中淬炼出独特的人生哲学。这场持续数十年的群体实践,不仅挑战着人类生理极限,更在机械复制时代守护着生命的原始野性与温度。当商业健身房的跑步机永不停转时,冬泳者用最质朴的方式提醒我们:真正的健康源于对生命节律的敬畏。

破冰声回响的巢湖畔,每个跃入冰窟的身影都在重写生命叙事。这些现代都市中的“体温革命者”,用身体丈量寒冷的深度,以热忱融化心灵的坚冰。他们的存在本身已成为寓言:当人类学会与自然对话而非征服,在敬畏中探寻边界,每个平凡个体都能成为照亮时代的火种。

2025-03-14 04:47:46

- 2025-03-17 19:59:00

在数字化浪潮席卷全球的今天,NBA球员的社交媒体已成为连接赛场与商业世界的桥梁。通过精心策划的内容输出,球星们不仅塑造了鲜明的个人品牌,更构建起庞大的粉丝经济生态。从推特上的互动到短视频平台的创意营销...